Historische Mitteilungen über die Geschichte der Kirche Liebenrode in der Gemeinde Hohenstein

Zusammengestellt von Burkhard Schmidt (Tettenborn) aus dem Heimatbuch für Liebenrode

(Friedrich Schmidt, 1921) und der Beschreibenden Darstellung der älteren Bau-

und Kunstdenkmäler des Kreises Grafschaft Hohenstein (Dr. Julius Schmidt)

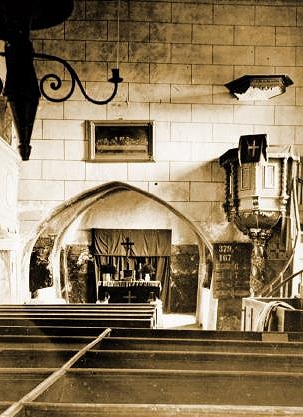

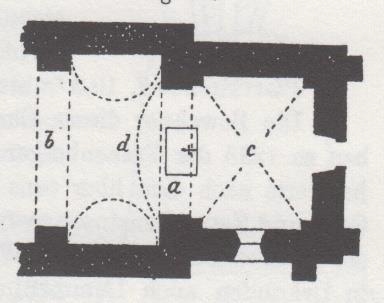

Schon von weitem ist die St.-Petri Kirche an höchster Stelle im Dorf zu sehen. Mit ihrer umlaufenden Mauer vermutlich aus dem 14. Jahrhundert und dem Torhaus, dem „Hahnehüschen“ am Haupteingang gleicht sie einer ländlichen Festung. Das Hahnenhaus wurde 1798 als Wohnung für den Glöckner und den Blasebalg Treter auf der Mauer errichtet. Neben der Kirche befand sich das Rittergut der Herren von Lievenroth aus deren Stamm zwischen 1233 und 1237 die beiden Brüder Henrico milite et Berttoldo fratre eius de Tettenborne hervorgehen. 1233 wurde noch mit Lievenroth gesiegelt später mit Tettenborne. Zwischen dem Dorf Liebenrode und dem Weiler Steinsee, ebenso ein Gut der adligen Familie Tettenborn, befinden sich eine Vielzahl von Erdfällen. Das Gut Steinsee gehörte dem Vater des in den Befreiungskriegen (1813/14) berühmten Russischen Kosakengeneral Karl Friedrich von Tettenborn, bevor er als Oberförster in Badische Dienste wechselte.  Aufnahme Hahnenhaus und Kirche des TLD vor 1930 Das Dorf Liebenrode und der Weiler Steinsee, welcher ab 1287 kirchlich zu Liebenrode gehört, und vor der Reformation dem Erzbistum Mainz (Archidiakonate Jechaburg) unterstand. Der Erzpriester war die Oberaufsicht der Geistlichen und hatte seinen Sitz in Berga zwischen Nordhausen und Sangerhausen. Seit 1702, durch den Westfälischen Frieden von 1648, gehörte es zu Ellrich und ab 1714 zu Halberstadt. Durch die Zugehörigkeit der Grafschaft Hohenstein zum Regierungsbezirks Erfurt welches preußisch war, war das Oberkonsistorium in Berlin zuständig. Angesichts des streng gläubigen Hohnsteiner Grafen Ernst V. setzte sich die Reformation erst sehr spät (1556) durch. Die Kirche wurde wie auch die Kirche in Mackenrode dem heiligen Petrus und Paul geweiht, daher nimmt man an das die Kirchen zu einen der ältesten gehören. Auf Grund seiner Architektur, ist anzunehmen, daß sich die Dorfkirche aus einer Kapelle entwickelt hat. Bei der Kirche handelt es sich um eine schlichte Saalkirche vermutlich deren Turm im 14. Jahrhundert entstanden und das Kirchenschiff im 17. Jahrhundert angebaut wurde. Im Inneren des Schiffs befindet sich eine flache Holzdecke mit einer dreiseitigen Holzempore. Der Kirchhof war in alten Zeiten wie eine Burg mit einem Graben und einer Mauer befestigt.  Innenansicht in Richtung Chor (TLD, vor 1930) Die Kirchenarchitektur von St. Petri mit einem derartiger Turm, der zwischen Chor und Langhaus steht, findet man auch bei anderen Kirchen im Landkreis Sangerhausen. Es hat den Anschein, daß der Turm entweder älter oder gleichzeitig mit dem östlich angesetzten Chore, das Langhaus aber ohne Ausnahme viel jünger ist, so dass es den Anschein hat, als habe die Kirche ursprünglich nur aus Turm und Chor bestanden und sei das Langhaus erst nach Durchbrechung der westlichen Turmwand angebaut. Besonders deutlich tritt dieses Verhältnis an der Kirche hervor (siehe Grundriss).  Das Erdgeschoss des Turms ist mit einem Tonnengewölbe überspannt, in welches über den Bogen (a) der nach dem Chore (c) führt eine Stichhappe die eingewölbt ist, während der niedrigere Bogen (b), der die Verbindung mit dem einschiffigen Langhause herstellt in seiner urgeschickt spitzbogigen Gestalt erst später durchbrochen worden ist; der Bogen (a) hingegen ist ursprünglich und bezeugt die gleichzeitige Entstehung der Wölbung des Turms und des jetzt als Sakristei dienenden Choranbaus (c). Derselbe ist mit einem Kreuzstockgewölbe von gedrückt spitzbogiger Form gedeckt, das auf Pfeilern in den Ecken ruht und hat nur im Süden ein niedriges Spitzbogenfenster ohne Maswerk, d.h. ohne geometrische Muster aus Steinprofilen. Außen stützen Strebepfeiler die Mauern, welche gegen die Turms etwas zurückstehen. Das Langhaus ist von gleicher Breite wie der Turm, es hat auf der Nord- und Südseite hohe Rundbogenfester, auf der Südseite eine Spitzbogentür und ein kleines Rundbogenfenster mit Gewänden von gerader Leibung und ist im Innern mit gerader Holzdecke geschlossen. Der unter dem Bogen (a) stehende Altar ist neuen Datums. Bemerkenswerter ist die Barock-Kanzel aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie ruht auf dem gedrückten corintischen Kapitelle einer gewundenen Säule, die von Fruchtschnüren, welche auch Granatäpfel aufweisen, umwunden ist. Die vier Seiten des Postaments sind mit, jener Zeit eigentümlichen, Masken belegt. Die Brüstung der Kanzel beleben gewundene Säulchen mit corintischen Kapitälchen, die auf Konsolen stehen. Vor der Kirchentür liegt ein alter, achtseitig pokalförrmiger Taufstein und in der Sakristei der stark verwitterte Grabstein des 1613 verstorbenen Pfarrers und Walkenrieder Conventuals Friedrich Schweserus. Wie auch aus anderen Kirchen in der Umgebung wurde die erste Orgel (1835) von dem Orgelbauer Friedrich Knauf erbaut. Das Erdgeschoss des Turms ist mit einem Tonnengewölbe überspannt, in welches über den Bogen (a) der nach dem Chore (c) führt eine Stichhappe die eingewölbt ist, während der niedrigere Bogen (b), der die Verbindung mit dem einschiffigen Langhause herstellt in seiner urgeschickt spitzbogigen Gestalt erst später durchbrochen worden ist; der Bogen (a) hingegen ist ursprünglich und bezeugt die gleichzeitige Entstehung der Wölbung des Turms und des jetzt als Sakristei dienenden Choranbaus (c). Derselbe ist mit einem Kreuzstockgewölbe von gedrückt spitzbogiger Form gedeckt, das auf Pfeilern in den Ecken ruht und hat nur im Süden ein niedriges Spitzbogenfenster ohne Maswerk, d.h. ohne geometrische Muster aus Steinprofilen. Außen stützen Strebepfeiler die Mauern, welche gegen die Turms etwas zurückstehen. Das Langhaus ist von gleicher Breite wie der Turm, es hat auf der Nord- und Südseite hohe Rundbogenfester, auf der Südseite eine Spitzbogentür und ein kleines Rundbogenfenster mit Gewänden von gerader Leibung und ist im Innern mit gerader Holzdecke geschlossen. Der unter dem Bogen (a) stehende Altar ist neuen Datums. Bemerkenswerter ist die Barock-Kanzel aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sie ruht auf dem gedrückten corintischen Kapitelle einer gewundenen Säule, die von Fruchtschnüren, welche auch Granatäpfel aufweisen, umwunden ist. Die vier Seiten des Postaments sind mit, jener Zeit eigentümlichen, Masken belegt. Die Brüstung der Kanzel beleben gewundene Säulchen mit corintischen Kapitälchen, die auf Konsolen stehen. Vor der Kirchentür liegt ein alter, achtseitig pokalförrmiger Taufstein und in der Sakristei der stark verwitterte Grabstein des 1613 verstorbenen Pfarrers und Walkenrieder Conventuals Friedrich Schweserus. Wie auch aus anderen Kirchen in der Umgebung wurde die erste Orgel (1835) von dem Orgelbauer Friedrich Knauf erbaut.Wie so viele andere Kirchen, so litt auch diese Kirche während der DDR-Zeit und war dem Verfall nah. 1988 glich es einer Ruine, gegenüber den Aufnahmen aus den 1930-Jahren vom Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (TLD).  Aufnahme Kirche (1988) |